- トップ

- 宇宙教育 No2

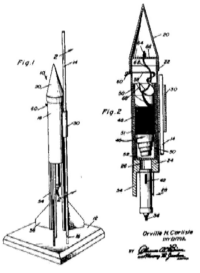

- ロケットの仕組み

- ロケットを打ち上げる

- ライセンスの種類

- ライセンスの更新・住所変更

- ロケット教室計画の前に

- 全国大会の予定 等

- ロケット甲子園

- 学校などの活動

- 認定クラブ

- 販売店

- 本の紹介

- アクセス

- リンク集

- 書庫

- 春季全国大会結果

- JAXA賞を授与

- 会報の発送

- 大会会場への入構について

- 会報が届かない方

- ロケット・エンジン等の価格

- 大型ロケット打上げツアー

- 会報の発送について

- 大会の見学等

- エンジンの脱落について

- WSMC再選抜会

- ペンシルロケット

- 武蔵野ロケットクラブ物語

- 大会予定

- 全国大会のお知らせ

- SJAC、国際大会の支援決定

- 会報の発送

- 競技委員長のコメント

- IRC大会報告

- WSMC日本チーム

- ロッキード マーティン賞

- TARC2017結果

- ロケットを打ち上げよう!

- ロケット作りの最新事情

- 能代宇宙イベントエンジン在庫

- IRC結果速報

- ライセンスの更新申請

- TARC結果

- 全国大会の参加

- 競技規則の一部改訂

- 住所等の変更届を

- 競技規則の一部改訂

- ロケット甲子園の開催

- 大型ロケットの開催

- WSMC選抜会

- 住所等の変更届を

- 人類がまた一歩進化

- ロケットランチ2020

- 会報が戻ってきました

- 技術者の募集

- ものづくり日本

- 大会参加申込み前に

- ロケット打ち上げの見学

- 2021全国大会の開催

- OYAMA ROCKET CAHLLENGE

特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会

トップ> 協会の理念

1990年に開催された第10回日本ジャンボリー(ボーイスカウト)で皇太子殿下の前でモデルロケットを打ち上げました。

1990年に開催された第10回日本ジャンボリー(ボーイスカウト)で皇太子殿下の前でモデルロケットを打ち上げました。また、それとともに、教室も開かれました。後半の一部ですが、ココをクリックするとYOUTUBEでロケットの打ち上げの様子をご覧いただけます。

協会の理念

日本では1990年に山田誠氏(現会長)が公式に打ち上げを開始し、多くの協力者により火薬類取締法の一部改正を実現し ました。危険な青少年ロケット実験が社会問題化したとき、それを「禁止する」のではなく、より安全な指針や環境づくりをす ることによって、奨励するという考え方は少年少女の独創性を育てるためには、ぜひ学ぶべき態度だと考えます。欧米と比 べ、出発こそはひどく立ち後れた日本の宇宙開発ですが、現在ではその予算技術とも世界屈指の先進国になっています。 しかしそれに比較して、国民や将来を担う子どもたちの宇宙に対する感心や知識は、あまり高いとは言えません。 日本モデルロケット協会は、モデルロケットを通して、青少年の宇宙科学に対する啓蒙、育成活動を目的としています。 |

|||||

|

| だれでも一度は、ロケット花火の打ち上げに夢中になったり、あるいは金属の鉛筆キャップにセルロイド製の下敷きを細か く切って詰め、火を付けて飛ばしたりしたことがあるでしょう。「大空に高くロケットを飛ばしたい」これはどんな少年少女の心 にもある、上昇志向の発露なのではないでしょうか。 しかし日本ではロケット実験はとても危険なもので、青少年からロケットは一切取り上げるべきだと、長い間考えられてき ました。日本で宇宙ロケットの研究が始まった1950年代の半ば、情熱的な青少年の間に、ロケット熱が高まりました。東京 国分寺での東京大学のペンシルロケット水平飛翔実験や、1955年に秋田県道川に建設された日本で初めての宇宙基地 での実験などが新聞などをにぎわすたびに、宇宙開発やロケットに感心を寄せ、自分でも飛ばしてみたいと考える人が増え てきました。1960年のスプートニクやエクスプローラ成功のころその高まりはピークを迎えました。全国の高校、大学あるい はマニアたちが行った実験で、事故が相次いだからです。その後学生闘争などもあり、ロケット=ミサイル=危険なものとし て、社会から追放されてしまいました。 一方欧米では、職業ロケット家の手によって開発された、モデルロケットが1970年代から1980年代にかけて一大ブームを 巻き起こし、その後小さなものは学校などの教材やとして、大きなパワーを持つものは大人の趣味として社会に定着してい きました。70年代末から80年代にかけて、日本でも流通させようとする試みもありましたが、いろいろな困難がありました。 その障壁となったのが、ロケットを危険視する社会風潮と、法制度でした。 1990年8月、優れた宇宙教育教材であるモデルロケットを、日本でも打ち上げられるようにしたい。山田誠氏の呼びかけに よって、火薬の専門家、プロのロケット家、宇宙開発機関の幹部などが協力し、日本モデルロケット協会を設立し、安全教 育と政府機関への働きかけを開始しました。この活動によって、モデルロケットと火薬量5g以下の推進器の一般流通が始 まり、1995年には現状にそくして規制緩和されるとともに、モデルロケットの法的な基準や取り扱いが決められました。 次のページへ進む→ |